E-Mail: [email protected]

- Nel 2019, i ricavi dalle attività spaziali superarono i 424 miliardi di dollari.

- L'asteroide 16 Psyche contiene oro per oltre 1 miliardo a persona.

- La NASA lanciò una missione verso 16 Psyche nell'ottobre 2023.

Ecco l’articolo:

La Grande Corsa all’Oro Spaziale: tra Etica, Ambiente e Regolamentazione

Un nuovo eldorado?

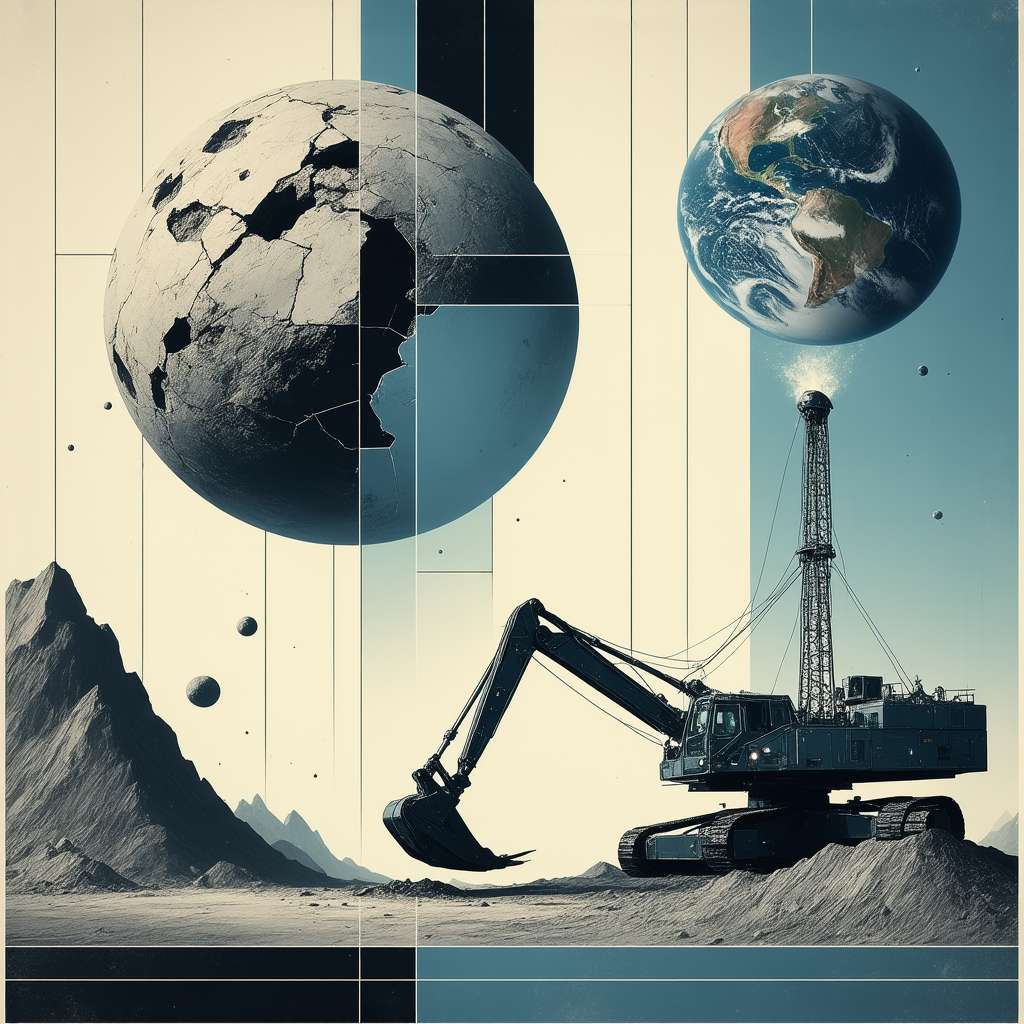

L’interesse crescente verso lo sfruttamento delle risorse spaziali, un tempo confinato nei romanzi di fantascienza, sta diventando una realtà tangibile. Asteroidi, lune e altri corpi celesti si profilano come potenziali miniere d’oro, offrendo la promessa di ricchezze illimitate e soluzioni alla scarsità di materie prime sul nostro pianeta. Questa prospettiva allettante, tuttavia, porta con sé una serie di complesse questioni etiche, ambientali e legali che richiedono un’attenta analisi e una risposta coordinata a livello globale.

La cosiddetta “space economy” è in rapida espansione, con previsioni di crescita a due cifre nei prossimi decenni. Nel 2019, i ricavi derivanti dalle attività spaziali hanno superato i 424 miliardi di dollari, un dato che evidenzia il potenziale economico di questo settore. Dietro a questa corsa all’oro spaziale si celano aziende private, agenzie spaziali governative e investitori pronti a scommettere su un futuro in cui lo spazio non è più solo una frontiera da esplorare, ma anche una fonte di profitto.

Un esempio emblematico è l’asteroide 16 Psyche, che si stima contenga una quantità di oro tale da poter teoricamente garantire ad ogni abitante della Terra una somma superiore al miliardo di euro. Numeri che fanno sognare, ma che allo stesso tempo sollevano interrogativi sulla distribuzione di questa ricchezza e sulle conseguenze di un’eccessiva concentrazione di potere nelle mani di pochi.

La Nasa ha lanciato una missione esplorativa verso 16 Psyche nell’ottobre 2023, con l’obiettivo di studiare la composizione dell’asteroide e valutare la fattibilità di future attività minerarie. Altre aziende, come TransAstra, stanno sviluppando tecnologie innovative per estrarre risorse dagli asteroidi, come “gabbie volteggianti” in grado di catturare e frantumare i corpi celesti utilizzando l’energia solare.

Tuttavia, l’entusiasmo per le opportunità economiche non deve oscurare le potenziali implicazioni negative. La mancanza di una regolamentazione internazionale chiara e condivisa rischia di trasformare lo spazio in un nuovo “Far West”, dove gli interessi privati prevalgono sulla tutela dell’ambiente e sulla condivisione dei benefici.

Le sfide etiche

L’etica dello space mining è un campo inesplorato che necessita di una profonda riflessione. Quali sono i limiti che non dobbiamo superare nello sfruttamento delle risorse spaziali? Dobbiamo considerare i corpi celesti come semplici depositi di minerali da sfruttare, oppure come entità uniche e preziose da proteggere?

Il principio di “planetary protection” è fondamentale. Questo principio, nato negli anni ’60 con l’obiettivo di prevenire la contaminazione di altri pianeti da parte di organismi terrestri, deve essere esteso anche alla protezione degli asteroidi e degli altri corpi celesti dalla contaminazione e dall’alterazione causata dalle attività minerarie.

È necessario definire standard ambientali rigorosi per lo space mining, al fine di minimizzare l’impatto sulle caratteristiche fisiche e chimiche dei corpi celesti. L’estrazione di risorse non deve compromettere la loro integrità scientifica e il loro valore culturale.

Un altro aspetto etico da considerare è la distribuzione dei benefici derivanti dallo space mining. Le risorse spaziali devono essere considerate un “bene comune dell’umanità”, e il loro sfruttamento deve portare vantaggi a tutti i popoli della Terra, non solo a pochi paesi o aziende.

La trasparenza e la partecipazione pubblica sono elementi essenziali per garantire una gestione etica dello space mining. È necessario coinvolgere la società civile, gli scienziati e gli esperti legali nel processo decisionale, al fine di garantire che le attività minerarie spaziali siano condotte in modo responsabile e sostenibile.

La Summer School in Space Ethics dell’Università di Padova è un esempio di iniziativa volta a formare esperti in grado di affrontare le complesse questioni etiche legate all’esplorazione e allo sfruttamento dello spazio.

L’articolo 11(2) del Moon Treaty afferma che “la Luna non è soggetta ad appropriazione nazionale da qualsiasi rivendicazione di sovranità, mediante uso o occupazione, o con qualsiasi altro mezzo”, ma la formulazione “risorse naturali in loco” solleva la questione della possibilità che la proprietà delle stesse risorse possa essere consentita dal momento in cui queste saranno estratte previa opportuna autorizzazione e vigilanza da parte di uno Stato parte. Una risposta adeguata a questa domanda richiederebbe tuttavia la considerazione che, a differenza degli altri Trattati che regolano le attività umane nello spazio, l’Accordo sulla Luna non è riuscito a raccogliere il sostegno degli Stati membri delle Nazioni Unite. Infatti, al mese di gennaio 2023 solo 18 Paesi hanno ratificato l’Accordo, con l’esclusione delle principali potenze spaziali di Stati Uniti, Federazione Russa e Cina.

Il diritto dello spazio

Il Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 è il pilastro fondamentale del diritto spaziale internazionale. Questo trattato stabilisce che lo spazio e i corpi celesti sono “provincia dell’umanità” e che non possono essere soggetti ad appropriazione nazionale.

Tuttavia, il trattato non affronta direttamente la questione dello sfruttamento delle risorse spaziali da parte di privati. Questa lacuna ha portato alcuni paesi a interpretare il trattato in modo diverso, consentendo alle proprie aziende di rivendicare la proprietà delle risorse estratte dagli asteroidi.

Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno approvato nel 2015 lo Space Resource Exploration and Utilization Act, che riconosce il diritto delle aziende statunitensi di possedere, trasportare e vendere le risorse estratte dagli asteroidi. Il Lussemburgo ha adottato una legislazione simile nel 2017.

Queste leggi nazionali sono state criticate da alcuni esperti legali, che le considerano in contrasto con il Trattato sullo spazio extra-atmosferico. Secondo questi esperti, il trattato vieta qualsiasi forma di appropriazione dello spazio e dei corpi celesti, sia da parte degli Stati che da parte dei privati.

Altri esperti, invece, sostengono che il trattato non vieta esplicitamente lo sfruttamento delle risorse spaziali da parte di privati, a condizione che questo avvenga nel rispetto dei principi generali del diritto internazionale.

La questione della compatibilità tra le leggi nazionali sullo space mining e il Trattato sullo spazio extra-atmosferico è ancora oggetto di dibattito. È necessario un chiarimento a livello internazionale per evitare conflitti e garantire una gestione ordinata dello sfruttamento delle risorse spaziali.

Lo Space Resources Governance Working Group è un’iniziativa internazionale volta a sviluppare un quadro normativo per lo space mining. Questo gruppo di lavoro, composto da esperti legali, scienziati e rappresentanti del settore privato, si riunisce periodicamente per discutere le questioni legali e politiche legate allo sfruttamento delle risorse spaziali.

Il COPUOS (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) delle Nazioni Unite è un altro forum importante per la discussione e la negoziazione di accordi internazionali sullo spazio.

Oltre la frontiera: un futuro di prosperità condivisa

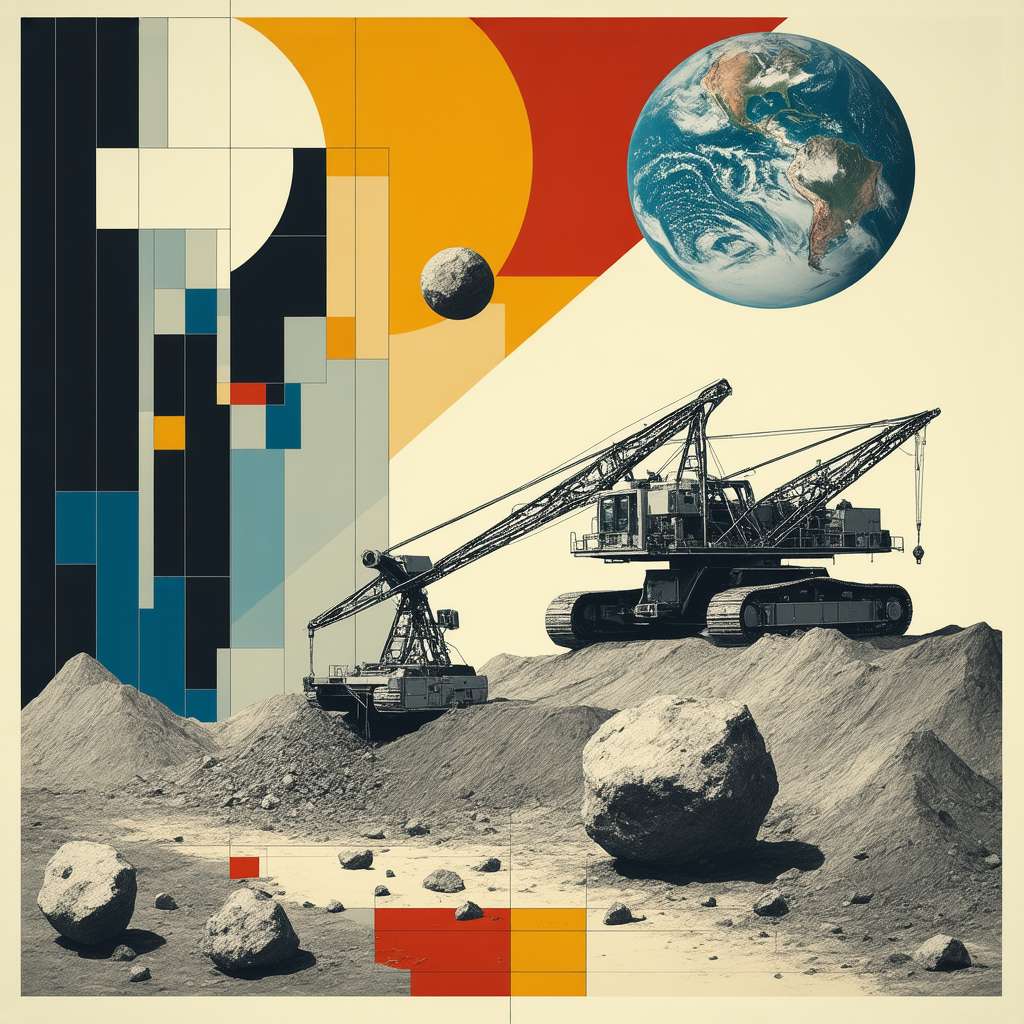

La corsa all’oro spaziale rappresenta una sfida epocale per l’umanità. Dobbiamo essere in grado di bilanciare gli interessi economici con la tutela dell’ambiente e la condivisione dei benefici. Il futuro dello space mining dipenderà dalla nostra capacità di creare un quadro normativo solido e condiviso, basato su principi etici e sostenibili.

Lo sfruttamento delle risorse spaziali può contribuire a risolvere alcuni dei problemi più urgenti del nostro pianeta, come la scarsità di materie prime e la dipendenza dai combustibili fossili. Tuttavia, dobbiamo evitare di ripetere gli errori del passato, quando lo sfruttamento delle risorse naturali ha portato a disuguaglianze sociali e danni ambientali irreparabili.

L’astrofisica Simonetta Di Pippo ha evidenziato l’importanza di considerare lo spazio come un elemento chiave per la lotta al cambiamento climatico e per lo sviluppo sostenibile. Lo space mining, se gestito in modo responsabile, può diventare un motore di crescita economica e di progresso sociale, a beneficio di tutta l’umanità.

Ma per raggiungere questo obiettivo, è necessario un cambio di mentalità. Dobbiamo smettere di considerare lo spazio come un territorio da conquistare e iniziare a vederlo come un’opportunità per costruire un futuro di prosperità condivisa, nel rispetto dell’ambiente e dei diritti di tutti.

Dobbiamo ricordarci che le decisioni che prenderemo oggi sullo space mining avranno un impatto profondo sulle generazioni future. È nostra responsabilità garantire che queste decisioni siano guidate dalla saggezza, dalla lungimiranza e da un forte senso di giustizia.

Se pensiamo alla space economy, un concetto fondamentale è quello della “circular economy“, ovvero un modello economico che mira a ridurre al minimo gli sprechi e a massimizzare il riutilizzo delle risorse. Nello space mining, questo significa sviluppare tecnologie che consentano di estrarre e raffinare le risorse in modo efficiente e sostenibile, riducendo al minimo l’impatto ambientale e creando un ciclo virtuoso di utilizzo delle risorse.

Un concetto più avanzato, sempre legato alla space economy, è quello della “space-based solar power“, ovvero la produzione di energia solare nello spazio e il suo trasferimento sulla Terra. Lo space mining potrebbe giocare un ruolo cruciale in questo settore, fornendo le materie prime necessarie per costruire infrastrutture solari nello spazio.

Riflettiamo insieme: se oggi ci troviamo a parlare di space mining con tutte queste implicazioni etiche, legali e ambientali, significa che l’umanità è di fronte a una svolta epocale. Non si tratta solo di estrarre risorse, ma di ripensare il nostro rapporto con l’universo e di definire un nuovo modello di sviluppo sostenibile, basato sulla collaborazione internazionale e sul rispetto dei limiti planetari. Siamo pronti a questa sfida?