E-Mail: [email protected]

- I detriti viaggiano a 28.000 km/h, minacciando i satelliti.

- L'Italia partecipa all'EU-SST per sorveglianza spaziale.

- Sanzioni da 15.000 a 500.000 euro per violazioni normative.

L’italia e la sfida dei detriti spaziali: un’analisi approfondita

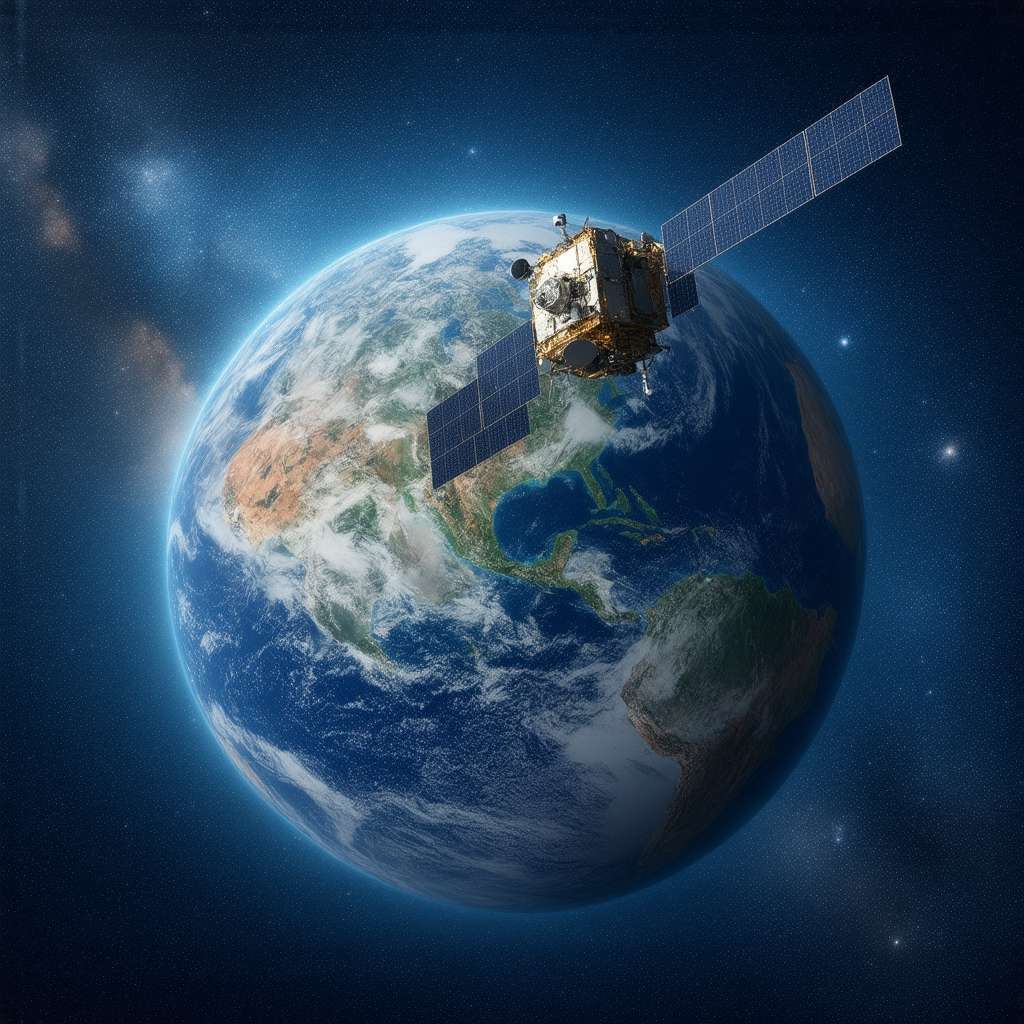

Il panorama spaziale, un tempo regno di esplorazione e scoperta, si trova oggi ad affrontare una sfida sempre più pressante: l’accumulo di detriti spaziali. Questi frammenti, residui di missioni passate, satelliti dismessi e collisioni orbitali, rappresentano una minaccia concreta per l’integrità delle infrastrutture spaziali attive e per la sostenibilità a lungo termine delle attività orbitali. La velocità con cui questi detriti viaggiano, raggiungendo anche i 28.000 chilometri orari, li trasforma in proiettili capaci di infliggere danni irreparabili a satelliti operativi e navicelle spaziali. In questo contesto, l’Italia, con una storia consolidata nel settore spaziale, si trova a dover affrontare una duplice sfida: mitigare il proprio contributo al problema e sviluppare tecnologie innovative per la rimozione dei detriti.

Il problema dei detriti spaziali non è soltanto una questione ambientale, ma anche economica. La dipendenza crescente da servizi satellitari per telecomunicazioni, navigazione, meteorologia e osservazione della Terra rende l’economia globale vulnerabile all’interruzione o al danneggiamento di tali infrastrutture. La protezione dei satelliti attivi dai detriti spaziali comporta costi significativi, che si traducono in spese per la progettazione di sistemi più resistenti, per il monitoraggio continuo dello spazio e per le manovre di evitamento delle collisioni.

La “sindrome di Kessler”, uno scenario teorizzato negli anni ’70, ipotizza che la densità dei detriti spaziali possa raggiungere un punto critico, innescando una reazione a catena di collisioni che renderebbe alcune orbite inaccessibili per diverse generazioni. Questo scenario catastrofico comporterebbe la paralisi di numerose attività spaziali, con conseguenze economiche e sociali incalcolabili.

L’Italia, come nazione attiva nel settore spaziale, ha una responsabilità diretta nella gestione del problema dei detriti. Le attività di lancio e l’operatività dei satelliti italiani hanno contribuito, in misura variabile, all’accumulo di frammenti orbitali. È fondamentale che l’Italia adotti strategie di mitigazione efficaci, conformi agli standard internazionali, per ridurre al minimo l’impatto delle proprie attività sull’ambiente spaziale. Questo implica la progettazione di satelliti con sistemi di deorbiting affidabili, l’adozione di procedure di smaltimento responsabile dei veicoli spaziali a fine vita e l’investimento in tecnologie innovative per la rimozione attiva dei detriti.

Contributo italiano: attività, tecnologie e mitigazione

L’Italia, consapevole della crescente minaccia rappresentata dai detriti spaziali, ha intrapreso diverse iniziative per monitorare, tracciare e mitigare questo problema. Il contributo italiano si articola su diversi fronti, che vanno dalla partecipazione a programmi internazionali di sorveglianza spaziale allo sviluppo di tecnologie innovative per la rimozione attiva dei detriti.

L’Italia partecipa attivamente al consorzio europeo EU-SST (Space Surveillance and Tracking), un’iniziativa che mira a creare un sistema di sorveglianza spaziale europeo in grado di rilevare e tracciare gli oggetti in orbita, inclusi i detriti. Questo sistema consente di fornire avvisi tempestivi per prevenire collisioni tra satelliti e detriti, gestendo anche il rientro sicuro di oggetti spaziali.

Leonardo, attraverso la sua controllata Vitrociset, collabora con l’Aeronautica Militare per l’implementazione di capacità di Space Surveillance & Tracking (SST) e Space Situation Awareness (SSA). Queste capacità si basano sull’utilizzo di tecnologie radar e software avanzati per l’elaborazione dei dati. Il sistema ISOC 1.0, sviluppato dagli ingegneri di Vitrociset e dal personale del Gruppo Ingegneria per l’Aerospazio (GIAS) del Reparto Sperimentale Volo dell’Aeronautica Militare di Pratica di Mare (Roma), è impiegato quotidianamente nell’ambito dell’EU-SST per servizi riguardanti i rientri di oggetti spaziali, i frammenti e le possibili collisioni tra satelliti.

Il Poligono Salto di Quirra (Nu) in Sardegna, gestito da personale Vitrociset, svolge un ruolo importante nel monitoraggio dei detriti spaziali. Il Trasmettitore Radio Frequenza (TRF), un sensore di sorveglianza radar progettato e realizzato da Vitrociset, opera in configurazione bistatica in collaborazione con il ricevitore INAF denominato Croce del Nord, posizionato a Medicina (Bo) per la funzionalità di sorveglianza (BIRALES), e con il Sardinia Radio Telescope di INAF e ASI a San Basilio (Ca) per il tracciamento (BIRALET). L’Aeronautica Militare, tramite il poligono sardo, utilizza anche i radar MFDR-LR e CTM (Compact Tracking Mount) per il tracciamento e il monitoraggio dei detriti.

Telespazio, un altro importante attore nel panorama spaziale italiano, sta sviluppando una suite di servizi di Space Domain Awareness, che comprende la gestione del traffico spaziale e l’intelligenza spaziale. L’azienda ha investito nella startup Northstar, che utilizza sensori space-based per migliorare il monitoraggio dei detriti. Telespazio ha inoltre lanciato PLASDA (PLAtform for Space Domain Awareness), una piattaforma cloud-native che integra dati provenienti da diverse fonti per fornire un catalogo completo e accurato degli oggetti spaziali.

D-Orbit, un’azienda italiana all’avanguardia nel settore aerospaziale, sta sviluppando capacità di in-orbit servicing, che comprendono l’estensione della vita utile dei satelliti e il loro deorbiting sicuro al termine della missione. L’azienda ha ottenuto un contratto con l’ESA per la sua missione RISE, che dimostrerà la fattibilità della manutenzione in orbita.

Queste iniziative testimoniano l’impegno dell’Italia nella ricerca di soluzioni innovative per affrontare il problema dei detriti spaziali. Tuttavia, è necessario un ulteriore sforzo per sviluppare tecnologie di rimozione attiva dei detriti e per promuovere una maggiore consapevolezza del problema a livello internazionale.

Quadro normativo e responsabilità legali

La questione dei detriti spaziali solleva importanti interrogativi sul piano legale e della responsabilità. Il quadro normativo internazionale, sebbene esistente, presenta ancora delle lacune che rendono difficile l’attribuzione delle responsabilità in caso di danni causati dai detriti.

L’Italia, in quanto firmataria della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali (1972), è tenuta a risarcire i danni causati dai propri oggetti spaziali, inclusi i detriti. La convenzione stabilisce un regime di responsabilità assoluta per i danni causati sulla superficie terrestre e un regime di responsabilità basato sulla colpa per i danni causati nello spazio.

Tuttavia, l’applicazione della convenzione ai detriti spaziali presenta delle difficoltà interpretative. Innanzitutto, non è chiaro se la definizione di “oggetto spaziale” includa anche i detriti. In secondo luogo, è difficile stabilire la “colpa” in caso di collisioni orbitali, soprattutto quando i detriti sono di piccole dimensioni e difficili da tracciare.

L’Italia aderisce alle Linee guida per la mitigazione dei detriti spaziali delle Nazioni Unite, che forniscono raccomandazioni non vincolanti per ridurre la creazione di nuovi detriti. Tuttavia, l’efficacia di queste linee guida dipende dalla loro applicazione volontaria da parte degli stati e degli operatori spaziali.

Per rafforzare il quadro normativo e garantire una maggiore responsabilizzazione, l’Italia ha introdotto l’obbligo di assicurazione per gli operatori spaziali. Questa misura, che prevede una copertura di responsabilità civile fino a 100 milioni di euro per episodio, mira a garantire che gli operatori abbiano le risorse finanziarie necessarie per coprire eventuali danni causati dalle loro attività.

Nonostante questi sforzi, la questione della responsabilità per i detriti spaziali rimane complessa e controversa. È necessario un maggiore sforzo a livello internazionale per sviluppare un quadro normativo più completo e vincolante, che definisca chiaramente i diritti e gli obblighi degli stati e degli operatori spaziali in materia di detriti spaziali.

La legislazione nazionale prevede sanzioni severe per gli operatori che non rispettano le normative, con multe che variano da 15.000 a 500.000 euro e pene detentive da tre a sei anni per chi esercita attività spaziali senza autorizzazione o non comunica le informazioni richieste. L’ *ASI* gestisce un sistema di registrazione a livello nazionale degli artefatti lanciati nello spazio, potenziando ulteriormente le operazioni di sorveglianza.

Oltre la mitigazione: un futuro sostenibile per l’economia spaziale

L’impegno dell’Italia nella gestione dei detriti spaziali non si limita alla mitigazione e alla rimozione, ma si estende alla promozione di un’economia spaziale sostenibile. Questo approccio implica la creazione di un ecosistema in cui le attività spaziali siano condotte in modo responsabile, minimizzando l’impatto ambientale e garantendo la fruibilità dello spazio per le generazioni future.

L’Italia, attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), sostiene la ricerca e lo sviluppo di tecnologie innovative per la rimozione attiva dei detriti. Queste tecnologie, che includono bracci robotici, reti e arpioni, mirano a catturare i detriti e a riportarli nell’atmosfera terrestre per la loro distruzione.

Inoltre, l’Italia promuove la riutilizzabilità dei sistemi di lancio, una pratica che consente di ridurre i costi di accesso allo spazio e di minimizzare la produzione di nuovi detriti. Aziende come Space X e Blue Origin stanno sviluppando veicoli spaziali riutilizzabili, contribuendo a rendere le attività spaziali più sostenibili.

L’Italia partecipa attivamente a iniziative internazionali volte a definire standard di sostenibilità per le attività spaziali. Il Space Sustainability Rating (SSR), sviluppato con il contributo dell’ESA, mira a valutare le missioni satellitari in base al loro impatto ambientale, incentivando gli operatori a progettare missioni più sostenibili.

La creazione di un’economia spaziale circolare, in cui i materiali e i componenti dei satelliti dismessi siano riciclati e riutilizzati, rappresenta un’altra sfida importante. L’Italia può svolgere un ruolo di primo piano in questo settore, sviluppando tecnologie e modelli di business innovativi per il riciclo dei rifiuti spaziali.

Un piano nazionale per l’economia spaziale, con una pianificazione a lungo termine, individua le iniziative di investimento finanziabili mediante risorse pubbliche e private, agevolando lo sviluppo industriale e la tutela ambientale nel campo spaziale. L’obiettivo di questo piano è quello di concretizzare sinergie tra gli strumenti di finanziamento e di delineare azioni di sostegno per le piccole e medie imprese (PMI) e le startup, incentivando lo sviluppo di abilità e la formazione nelle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) al fine di avvicinare i giovani alle opportunità offerte dal settore aerospaziale.

Riflessioni conclusive: verso un futuro spaziale responsabile

Affrontare la sfida dei detriti spaziali richiede un cambio di paradigma, una transizione da un modello di sfruttamento dello spazio a un modello di gestione responsabile e sostenibile. L’Italia, con la sua storia e le sue competenze nel settore spaziale, può svolgere un ruolo di leadership in questa transizione.

La consapevolezza del problema, l’impegno nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie innovative, la promozione di un quadro normativo efficace e la collaborazione internazionale sono gli elementi chiave per garantire un futuro spaziale prospero e sostenibile. L’inerzia non è un’opzione percorribile; il costo dell’inazione, in termini di perdita di accesso allo spazio e di interruzione dei servizi satellitari, sarebbe troppo elevato.

L’adozione di pratiche responsabili nello spazio non è solo un imperativo ambientale, ma anche un’opportunità economica. Le tecnologie e i servizi per la rimozione dei detriti, il riciclo dei rifiuti spaziali e l’estensione della vita utile dei satelliti rappresentano un mercato in crescita, in cui le aziende italiane possono competere con successo.

Nozione base di space economy: La space economy, nella sua essenza, abbraccia tutte le attività economiche che coinvolgono lo spazio, dalle telecomunicazioni satellitari all’osservazione della Terra, passando per la produzione di veicoli spaziali e la fornitura di servizi di lancio. Il tema dei detriti spaziali si inserisce in questo contesto come un elemento cruciale, influenzando direttamente la sostenibilità e la sicurezza delle operazioni spaziali e, di conseguenza, la redditività e la crescita dell’intera space economy.

Nozione avanzata di space economy: Un approccio più sofisticato alla space economy considera anche le implicazioni geopolitiche e strategiche delle attività spaziali. La gestione dei detriti spaziali, in questa prospettiva, non è solo una questione tecnica, ma anche un elemento di politica spaziale, che può influenzare i rapporti di forza tra le nazioni e la capacità di accedere e utilizzare lo spazio per scopi scientifici, commerciali e militari.

La sfida dei detriti spaziali ci invita a riflettere sul nostro rapporto con lo spazio, a considerarlo non come una risorsa infinita da sfruttare, ma come un ambiente fragile da proteggere. Il futuro dell’economia spaziale dipende dalla nostra capacità di adottare un approccio responsabile e sostenibile, garantendo che le attività spaziali di oggi non compromettano le opportunità di domani. E noi, come singoli individui, cosa possiamo fare? Possiamo informarci, sostenere le aziende e le iniziative che promuovono pratiche sostenibili nello spazio, e chiedere ai nostri rappresentanti politici di impegnarsi attivamente nella risoluzione di questo problema globale. Solo attraverso un impegno collettivo potremo evitare che la bomba a orologeria dei detriti spaziali esploda, compromettendo il futuro dell’esplorazione e dell’utilizzo dello spazio.