E-Mail: [email protected]

- L'ISS: ambiente di microgravità per la sperimentazione scientifica.

- ZePrion: farmaci innovativi per malattie neurodegenerative, lanciato il 2 agosto 2023.

- Varda Space Industries: raccolti 54 milioni di dollari per produrre farmaci nello spazio.

- 200mila dosi di Keytruda producibili con una navicella Varda.

La microgravità: un laboratorio orbitante per la ricerca farmaceutica

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) si è affermata come un avamposto cruciale per la sperimentazione scientifica, offrendo un ambiente di microgravità che sta ridefinendo i confini di diversi settori, in particolare quello farmaceutico e biotecnologico. La missione Crew-9, con i suoi esperimenti d’avanguardia, si propone di innescare una vera e propria rivoluzione nello sviluppo di farmaci personalizzati, terapie innovative e, potenzialmente, nella bioingegneria di organi artificiali.

L’assenza di peso sulla ISS crea un contesto unico per esaminare processi biologici e chimici con una prospettiva inedita. In microgravità, la cristallizzazione delle proteine avviene in modo diverso, permettendo agli scienziati di determinarne la struttura con una precisione superiore. Questa capacità è fondamentale per la progettazione di farmaci mirati, capaci di interagire selettivamente con determinate proteine, modulandone la funzione. Inoltre, la microgravità influisce sulla proliferazione e sulla differenziazione cellulare, aprendo orizzonti inesplorati per la creazione di tessuti e organi artificiali complessi. Questo implica la possibilità di trattare patologie croniche e di affrontare la crescente necessità di sostituzione di organi danneggiati.

Le missioni spaziali, come la Crew-9, non sono esenti da rischi. Gli astronauti sono esposti a radiazioni cosmiche che possono danneggiare il Dna e aumentare il rischio di cancro. Inoltre, la microgravità può causare la perdita di massa ossea e muscolare, problemi cardiovascolari e disturbi della vista. Per questo motivo, le agenzie spaziali stanno sviluppando contromisure per proteggere la salute degli astronauti durante le missioni di lunga durata.

Gli astronauti a bordo della ISS vivono e lavorano in un ambiente confinato e isolato, che può avere un impatto negativo sulla loro salute mentale. Per questo motivo, è importante fornire loro supporto psicologico e sociale durante le missioni. La selezione degli astronauti è un processo rigoroso che mira a individuare persone con una solida preparazione scientifica e fisica, ma anche con una forte motivazione e capacità di adattamento.

L’esperimento zeprion: una promessa italiana contro le malattie neurodegenerative

Un esempio emblematico di come la microgravità stia trasformando la ricerca farmaceutica è rappresentato dall’esperimento ZePrion. Questa iniziativa, che vede una forte partecipazione italiana grazie al contributo dell’Università Milano-Bicocca, dell’Università di Trento, della Fondazione Telethon, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IBBA), punta allo sviluppo di farmaci innovativi per contrastare malattie neurodegenerative, come il terribile morbo di Creutzfeldt-Jakob.

ZePrion sfrutta la microgravità per ottenere la cristallizzazione delle proteine prioniche, un processo che in condizioni terrestri risulta estremamente difficile a causa delle interferenze dovute alla gravità. Questa cristallizzazione permette di analizzare in dettaglio il legame tra piccole molecole terapeutiche e le forme intermedie delle proteine, aprendo la strada a nuove strategie terapeutiche basate sulla tecnologia PPI-FIT (Pharmacological Protein Inactivation by Folding Intermediate Targeting). La capacità di bloccare il ripiegamento di specifiche proteine coinvolte in processi patologici potrebbe davvero rivoluzionare il trattamento di malattie considerate, fino ad oggi, incurabili.

L’esperimento ZePrion, lanciato il 2 agosto 2023, si propone di sfruttare le condizioni di microgravità presenti in orbita per verificare la possibilità di indurre la distruzione di specifiche proteine nella cellula, interferendo con il loro naturale meccanismo di ripiegamento. Il successo dell’esperimento ZePrion fornirebbe un possibile modo per confermare il meccanismo molecolare alla base di una nuova tecnologia di ricerca farmacologica denominata Pharmacological Protein Inactivation by Folding Intermediate Targeting (PPI-FIT), sviluppata da due ricercatori delle Università Milano-Bicocca e di Trento e dell’INFN.

L’approccio PPI-FIT si basa sull’identificazione di piccole molecole (dette ligandi), in grado di unirsi alla proteina che costituisce il bersaglio farmacologico durante il suo processo di ripiegamento spontaneo, evitando così che questa raggiunga la sua forma finale. La capacità di bloccare il ripiegamento di specifiche proteine coinvolte in processi patologici apre la strada allo sviluppo di nuove terapie per malattie attualmente incurabili.

La Fondazione Telethon sostiene da sempre le ricerche per individuare nuove terapie contro queste malattie, offrendo l’opportunità di validare il meccanismo di funzionamento della tecnologia PPI-FIT, che potrebbe rappresentare veramente un punto di svolta in questo settore. In orbita sarà possibile generare cristalli formati da complessi tra una piccola molecola e una forma intermedia della proteina prionica, che in condizioni di gravità ‘normale’ non sarebbero stabili. Questi cristalli potranno poi essere analizzati utilizzando la radiazione X prodotta con acceleratori di particelle, per fornire una fotografia tridimensionale del complesso con un dettaglio di risoluzione atomico. Campioni non cristallini ottenuti alla SSI verranno inoltre analizzati per Cryo-microscopia Elettronica di trasmissione (Cryo/EM).

Il ruolo dell’industria farmaceutica: varda space industries

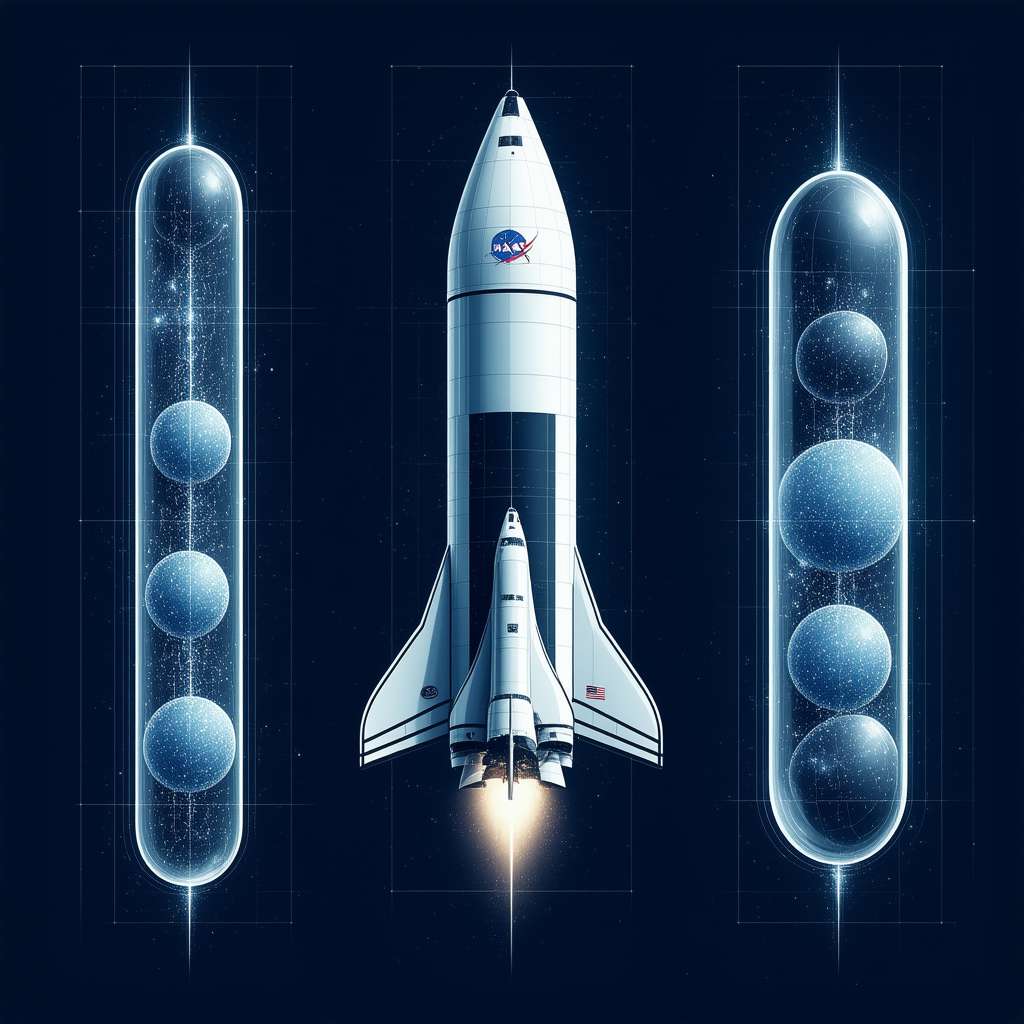

Il settore farmaceutico sta manifestando un interesse crescente per le potenzialità offerte dalla ricerca in ambiente di microgravità. Numerose aziende stanno collaborando attivamente con agenzie spaziali e istituti di ricerca per realizzare esperimenti sulla ISS, con l’obiettivo di identificare nuovi target farmacologici, sviluppare farmaci all’avanguardia e perfezionare i processi di produzione. Un esempio significativo di questo nuovo approccio è rappresentato da Varda Space Industries, una società che punta direttamente alla produzione commerciale di farmaci nello spazio.

Questa azienda ha già ottenuto risultati concreti, riuscendo a produrre in orbita il ritonavir, un farmaco utilizzato nella terapia dell’HIV. Il vantaggio principale di questa modalità di produzione risiede nel controllo estremamente preciso del processo di cristallizzazione, un fattore che incide in modo significativo sulla qualità, la stabilità e l’efficacia dei farmaci. L’amministratore delegato di Varda Space Industries, ha dichiarato che l’azienda è pronta ad avviare la produzione su commissione per i propri clienti, aprendo la strada alla realizzazione di farmaci impossibili da produrre sulla Terra o, comunque, ottenibili con maggiore efficienza nello spazio. Quest’innovazione rappresenta una vera e propria rivoluzione nel modo di concepire la produzione farmaceutica, con un impatto potenzialmente enorme sulla disponibilità e l’efficacia dei farmaci.

Varda Space Industries ha raccolto 54 milioni di dollari da venture capital e, secondo Pitchbook, è valutata 149,5 milioni. Una delle navicelle di Varda potrebbe essere ottimizzata per produrre ingredienti per circa 200mila dosi di Keytruda alla volta. I fondatori dell’azienda puntano a usare satelliti riutilizzabili e automatizzati per produrre ingredienti di farmaci nello spazio e riportarli sulla terra, senza bisogno di astronauti a bordo.

L’esperimento condotto nel 2019 sulla Iss sul farmaco anticancro Keytruda della Merck ha verificato che in condizioni di microgravità si poteva produrre la sostanza in cristalli stabili, che potevano essere somministrati con un’iniezione e potevano essere conservati a temperatura ambiente. Al contrario, la versione realizzata sulla Terra deve essere conservata al freddo e può essere somministrata solo per via endovenosa.

Sfide e prospettive future: un nuovo orizzonte per la medicina personalizzata

Nonostante le promettenti prospettive, la ricerca farmaceutica in microgravità si trova ancora nelle sue fasi iniziali e deve affrontare sfide significative. I costi elevati dell’accesso allo spazio, la complessità intrinseca degli esperimenti e la necessità di sviluppare tecnologie ad hoc rappresentano ostacoli da superare. Tuttavia, il potenziale di questa ricerca è enorme e potrebbe segnare una svolta epocale nel settore medico. Grazie al crescente interesse delle aziende farmaceutiche e agli investimenti in nuove infrastrutture spaziali, è verosimile che assisteremo a un’accelerazione della ricerca farmaceutica in microgravità nel prossimo futuro. La possibilità di progettare farmaci su misura, di produrre organi artificiali e di curare malattie oggi incurabili rappresenta un traguardo ambizioso, ma realizzabile grazie alla combinazione di scienza, tecnologia e innovazione.

L’esplorazione umana dello spazio è una delle sfide e imprese più affascinanti, un motore potente per stimolare e sviluppare la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica. Le radiazioni ionizzanti presenti nello spazio sono considerate dalla NASA uno dei cinque maggiori rischi da mitigare per consentire l’esplorazione umana del Sistema Solare. I sensori sviluppati da IRIS sono dosimetri personali attivi, ossia in grado di rivelare e trasmettere in tempo reale alla centrale operativa (di terra o della stessa base spaziale) la dose ricevuta da chi li indossa, permettendo di attivare un allarme immediato in caso di sovraesposizione. Grazie all’impiego di materiali innovativi (semiconduttori organici e perovskiti) tali sensori sono stati fabbricati con comuni processi di stampa su substrati non convenzionali, quali plastica o tessuti, realizzando rivelatori ultrasottili e flessibili. Il volume ed il peso estremamente ridotto, uniti alla bassissima potenza di alimentazione richiesta, offrono un ulteriore significativo vantaggio per il payload delle missioni e per la sicurezza dell’equipaggio spaziale, che potrà indossarli impercettibilmente per tutto il tempo di permanenza in habitat extraterrestre, prevedendo un futuro monitoraggio in-situ dell’esposizione di organi particolarmente delicati.

Durante la missione, gli astronauti indosseranno uno strumento progettato per rilevare e monitorare in modo non invasivo alcuni importanti parametri per la salute cardiovascolare. Questo strumento permette di rilevare a distanza i segnali di flusso nella vena giugulare e nel’arteria carotide, i vasi principali del cosiddetto asse cuore-cervello. Con gli astronauti in orbita, potremo analizzare il loro adattamento fisico alla nuova situazione, in assenza di peso. Va considerato che a oggi i problemi cardiovascolari e neurologici dovuti alo stato di microgravità e ai fenomeni di adattamento sono tra i primi ostacoli alla possibilità di prolungare i voli spaziali al di sopra dei sei mesi. Quindi lo strumento che abbiamo sviluppato potrebbe fornire dati indispensabili per organizzare le necessarie contromisure per la sicurezza degli astronauti nelle future missioni spaziali, in vista di viaggi più impegnativi come quelli su Marte. Questo strumento potrebbe avere un notevole impatto in telemedicina. Ad esempio, potremmo fornire assistenza sanitaria a distanza alle persone con scompenso cardiaco, che sono diversi milioni solo nel nostro Paese. Il pletismografo non invasivo permette il monitoraggio della funzione cardiaca, potendo fornire ai medici di base con anticipo aggiustamenti terapeutici che in molti casi permettono di evitare la necessità di un ricovero in condizioni drammatiche.

Verso un futuro farmaceutico in orbita: riflessioni sulla space economy

Questo percorso che stiamo esplorando ci porta inevitabilmente a riflettere sull’importanza della space economy. In termini semplici, la space economy abbraccia tutte le attività economiche connesse allo spazio. E qui, la ricerca farmaceutica in microgravità ne è un esempio lampante. Immagina: investimenti in missioni spaziali, sviluppo di tecnologie innovative, creazione di nuovi posti di lavoro altamente qualificati… tutto questo contribuisce a far crescere l’economia, non solo quella “spaziale”, ma anche quella terrestre!

Se volessimo spingerci oltre, potremmo parlare di “New Space Economy“, un approccio più dinamico e imprenditoriale al settore spaziale, caratterizzato da una forte presenza di aziende private. Queste realtà, come Varda Space Industries, stanno rivoluzionando il modo in cui concepiamo l’accesso allo spazio e le sue applicazioni, portando innovazione e nuove opportunità di business.

Ma al di là dei tecnicismi economici, ciò che mi affascina di più è la prospettiva che tutto questo apre per il futuro della medicina. Pensare che un giorno potremmo produrre farmaci personalizzati nello spazio, capaci di curare malattie oggi incurabili, è uno stimolo fortissimo. Certo, la strada è ancora lunga e costellata di sfide, ma la direzione è tracciata. E io, da persona pragmatica e centrista, non posso che guardare con ottimismo a questo nuovo orizzonte.