E-Mail: [email protected]

- Oltre 30.000 oggetti > 10cm e 900.000 tra 1-10cm orbitano attorno alla terra.

- Danni da detriti potrebbero costare all'industria spaziale 1 miliardo di dollari all'anno entro il 2030.

- Mercato mitigazione detriti: 3.3 miliardi di dollari entro il 2030.

L’accumulo dei detriti spaziali: una minaccia incombente

L’orbita terrestre, un tempo vista come un dominio illimitato di opportunità, sta rapidamente mutando in una vera e propria discarica orbitale. Migliaia di frammenti, che spaziano dai resti di satelliti obsoleti agli stadi di razzi abbandonati, rappresentano una seria minaccia per la stabilità delle future attività spaziali. Questo accumulo di “spazzatura spaziale” non è solo un problema ecologico, ma anche un rischio concreto per i satelliti operativi, per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e, in definitiva, per la nostra capacità di accedere e utilizzare lo spazio. La situazione è in costante peggioramento, con una crescita esponenziale del numero di oggetti in orbita causata da esplosioni, collisioni e lanci sempre più frequenti.

Le stime attuali indicano la presenza di oltre 30.000 oggetti di dimensioni superiori a 10 centimetri, 900.000 frammenti tra 1 e 10 centimetri e ben 128 milioni di particelle inferiori a 1 centimetro. Questi oggetti, che sfrecciano a velocità elevatissime, rendono anche il più piccolo impatto potenzialmente catastrofico. Eventi come il test anti-satellite cinese del 2007 e la collisione tra un satellite Iridium e un satellite russo nel 2009 hanno drammaticamente aggravato la situazione, rilasciando una miriade di nuovi detriti che permarranno in orbita per decenni, se non secoli.

Si paventa la cosiddetta “sindrome di Kessler“, teorizzata negli anni ’70, uno scenario in cui la concentrazione di detriti spaziali diventa talmente elevata da innescare collisioni a catena sempre più frequenti. Questa reazione a catena potrebbe rendere inaccessibili determinate orbite, con conseguenze disastrose per le comunicazioni satellitari, la navigazione e la ricerca scientifica. La gestione dei detriti spaziali è diventata, quindi, una priorità assoluta per la comunità internazionale, richiedendo un approccio collaborativo e multidisciplinare.

La necessità di affrontare questo problema non è solo una questione di salvaguardia ambientale, ma anche un imperativo economico. I danni causati dai detriti spaziali potrebbero costare all’industria spaziale fino a 1 miliardo di dollari all’anno entro il 2030, secondo alcune stime. Questi costi includono la perdita di satelliti, la necessità di manovre evasive per evitare collisioni e la riduzione della vita operativa delle risorse spaziali. Pertanto, investire nella rimozione dei detriti spaziali non è solo una questione di responsabilità, ma anche un’opportunità per proteggere e valorizzare gli asset spaziali.

Le implicazioni geopolitiche sono altrettanto rilevanti. La competizione per l’accesso allo spazio è in aumento, e la presenza di detriti spaziali può limitare la capacità di alcuni Paesi di sviluppare le proprie attività spaziali. Inoltre, la rimozione dei detriti solleva questioni di sovranità e di responsabilità, poiché molti di questi oggetti appartengono a nazioni diverse. La necessità di un quadro normativo internazionale chiaro e condiviso è, quindi, fondamentale per evitare conflitti e garantire un uso pacifico e sostenibile dello spazio.

Tecnologie all’avanguardia per la bonifica orbitale

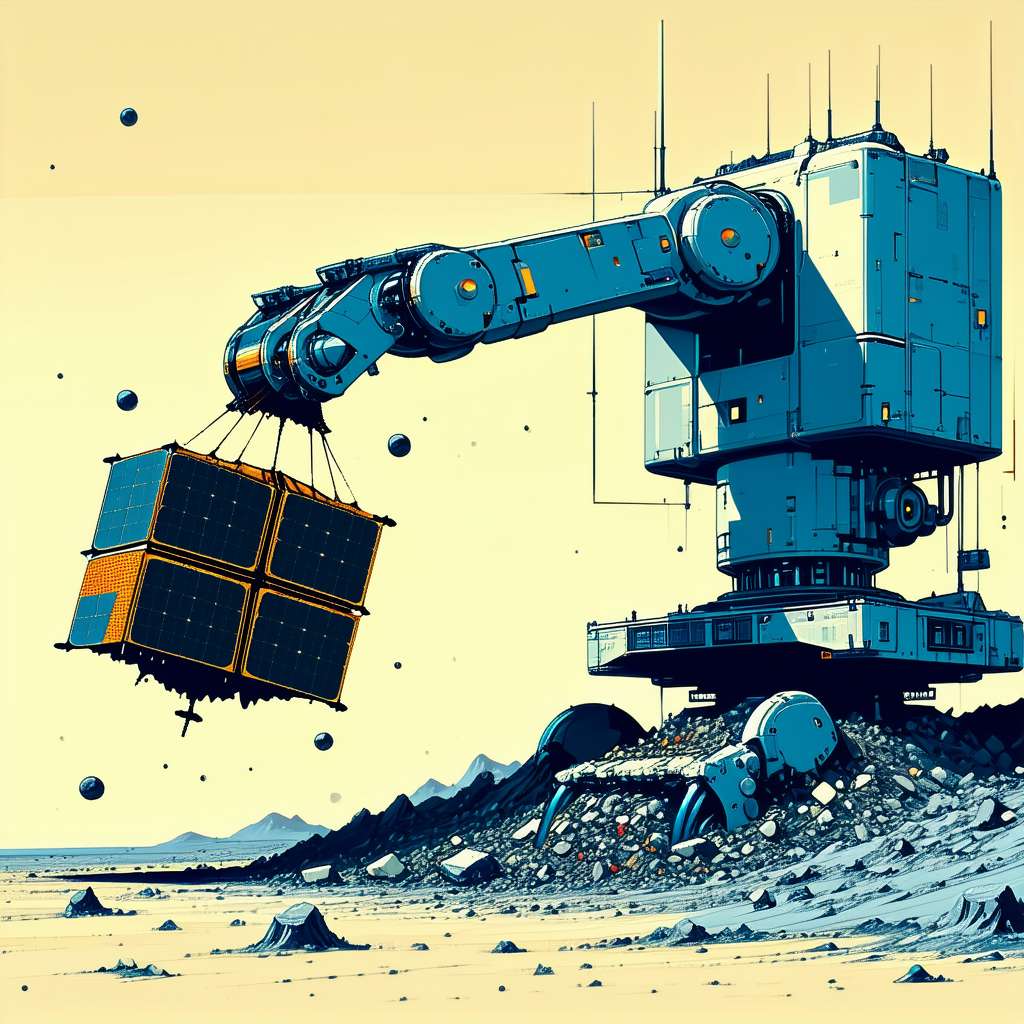

La crescente consapevolezza della gravità del problema ha incentivato lo sviluppo di diverse tecnologie innovative per la rimozione attiva dei detriti spaziali (ADR). Queste tecnologie, ancora in fase di sviluppo, promettono di rivoluzionare il modo in cui affrontiamo la sfida dei detriti spaziali, aprendo nuove opportunità per la sostenibilità e l’innovazione tecnologica. Tra le soluzioni più promettenti, troviamo:

I laser, ad esempio, rappresentano una tecnologia affascinante. L’idea è quella di utilizzare laser ad alta energia, puntati da terra, per ablare i detriti e ridurne la velocità orbitale, causandone il rientro nell’atmosfera terrestre. Questa tecnologia, sebbene promettente, presenta sfide significative legate alla precisione del puntamento e all’efficacia su detriti di grandi dimensioni. Inoltre, l’utilizzo di laser ad alta energia solleva preoccupazioni in termini di sicurezza e di potenziale militarizzazione dello spazio.

Le reti spaziali rappresentano un’altra soluzione interessante. L’idea è quella di dispiegare reti in orbita per catturare i detriti. Questa tecnologia è particolarmente adatta per la cattura di detriti non cooperativi, ovvero oggetti che non sono progettati per essere rimossi. La missione RemoveDEBRIS ha dimostrato la fattibilità di questa tecnologia, aprendo la strada a future missioni di rimozione dei detriti basate sull’utilizzo di reti spaziali. Tuttavia, la cattura di detriti con le reti può essere complessa, e richiede una conoscenza accurata delle proprietà del detrito.

Gli arpioni rappresentano un’alternativa alle reti spaziali. L’idea è quella di utilizzare arpioni per agganciare i detriti. Questa tecnologia offre un metodo di cattura più preciso e controllato rispetto alle reti spaziali, ma richiede una conoscenza ancora più accurata delle proprietà del detrito. Anche in questo caso, la missione RemoveDEBRIS ha testato con successo l’utilizzo di arpioni per la cattura di detriti spaziali.

I veicoli autonomi rappresentano il futuro della rimozione dei detriti spaziali. L’idea è quella di sviluppare veicoli spaziali autonomi in grado di identificare, catturare e deorbitare i detriti. Questi veicoli possono operare in modo indipendente e rimuovere più detriti in una singola missione. Tuttavia, lo sviluppo di veicoli autonomi richiede tecnologie avanzate di intelligenza artificiale e di robotica spaziale, che sono ancora in fase di sviluppo.

I nastri elettrostatici rappresentano una soluzione a basso costo e a basso impatto ambientale per la deorbitazione dei satelliti. L’idea è quella di impiegare nastri conduttivi che, interagendo con il campo magnetico terrestre, generano una forza frenante che accelera il rientro dei satelliti dismessi. Questa tecnologia è particolarmente adatta per la deorbitazione di satelliti in orbita bassa, e può contribuire a ridurre significativamente il rischio di collisioni.

Infine, le schiume espandibili rappresentano una soluzione semplice ed efficace per accelerare il rientro dei detriti più piccoli. L’idea è quella di utilizzare schiume per aumentare la superficie dei satelliti e incrementare l’attrito atmosferico. Questa tecnologia è particolarmente adatta per la rimozione di detriti di piccole dimensioni, che rappresentano la maggior parte dei detriti spaziali.

La scelta della tecnologia più adatta dipende dalle caratteristiche del detrito da rimuovere, dalla sua dimensione, dalla sua posizione e dalla sua composizione. In futuro, è probabile che si utilizzi una combinazione di diverse tecnologie per affrontare in modo efficace il problema dei detriti spaziali.

Implicazioni legali ed economiche: un intricato labirinto

La rimozione dei detriti spaziali comporta una serie di implicazioni economiche e legali di notevole complessità. Da un lato, la bonifica dell’orbita terrestre potrebbe sbloccare nuove prospettive per l’industria spaziale, aprendo la strada allo sviluppo di nuove costellazioni di satelliti e all’esplorazione spaziale a costi più contenuti. Uno spazio orbitale più pulito si traduce in una diminuzione del rischio di collisioni e, di conseguenza, in minori oneri assicurativi per gli operatori satellitari. Si stima che il mercato globale per le tecnologie di mitigazione dei detriti spaziali potrebbe raggiungere i 3,3 miliardi di dollari entro il 2030, includendo servizi come la rimozione attiva dei detriti, il riciclo orbitale e lo sviluppo di tecnologie di tracciamento e monitoraggio all’avanguardia.

D’altro canto, le operazioni di rimozione dei detriti sollevano complesse questioni legali relative alla proprietà dei detriti, alla responsabilità per i danni causati dalle operazioni di rimozione e alla necessità di un quadro normativo internazionale. L’articolo 8 del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 (OST) stabilisce che lo Stato di registrazione mantiene la giurisdizione e il controllo sugli oggetti lanciati nello spazio, anche se non più funzionanti. Questo complica le operazioni di rimozione, poiché richiedono il consenso dello Stato di registrazione del detrito.

La mancanza di un quadro legale chiaro e condiviso rappresenta un ostacolo significativo alla rimozione dei detriti spaziali. È necessario un accordo internazionale che definisca le responsabilità, i diritti e le procedure per la rimozione dei detriti, al fine di evitare conflitti e garantire la sostenibilità delle attività spaziali. Questo accordo dovrebbe affrontare questioni come la responsabilità per i danni causati dalle operazioni di rimozione, la proprietà dei detriti rimossi e la risoluzione delle controversie.

Inoltre, le operazioni di rimozione dei detriti sollevano questioni di sicurezza nazionale. Alcuni detriti spaziali potrebbero contenere tecnologie sensibili o informazioni riservate. La rimozione di questi detriti potrebbe consentire ad altri Paesi di acquisire queste tecnologie o informazioni, compromettendo la sicurezza nazionale. Pertanto, è necessario un accordo internazionale che protegga le informazioni sensibili contenute nei detriti spaziali.

Dal punto di vista economico, la rimozione dei detriti spaziali richiede investimenti significativi in tecnologie innovative e in infrastrutture spaziali. Questi investimenti possono essere difficili da giustificare, soprattutto in un contesto di risorse limitate. Pertanto, è necessario un modello di business sostenibile per la rimozione dei detriti spaziali. Questo modello potrebbe includere finanziamenti pubblici, investimenti privati e la vendita di servizi di rimozione dei detriti ad operatori satellitari e ad agenzie spaziali.

Le aziende private che operano nel settore della rimozione dei detriti spaziali devono affrontare sfide significative, tra cui la difficoltà di ottenere finanziamenti, la complessità delle normative e la necessità di dimostrare la redditività dei loro servizi. Tuttavia, queste aziende svolgono un ruolo fondamentale nella rimozione dei detriti spaziali, sviluppando tecnologie innovative e offrendo servizi a prezzi competitivi. Pertanto, è fondamentale che i governi e le agenzie spaziali supportino le iniziative private attraverso finanziamenti, incentivi e un quadro normativo chiaro e favorevole.

Verso un futuro sostenibile nello spazio: responsabilità condivisa e innovazione

La questione dei detriti spaziali richiede un approccio globale e collaborativo, che coinvolga governi, agenzie spaziali, aziende private e la comunità scientifica. Le normative internazionali esistenti, come le linee guida dell’Inter-Agency Space Debris Coordination Committee (IADC) e le raccomandazioni del Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) delle Nazioni Unite, rappresentano un primo passo importante, ma non sono vincolanti e la loro applicazione è spesso disomogenea. È necessario un quadro normativo più stringente e condiviso, che definisca le responsabilità, i diritti e le procedure per la rimozione dei detriti spaziali.

L’innovazione tecnologica è fondamentale per sviluppare soluzioni economicamente sostenibili ed efficienti per la rimozione dei detriti spaziali. Le tecnologie emergenti, come i laser, le reti spaziali, gli arpioni e i veicoli autonomi, offrono nuove prospettive per la bonifica dell’orbita terrestre. Tuttavia, è necessario investire ulteriormente nella ricerca e nello sviluppo di queste tecnologie, al fine di ridurre i costi e aumentare l’efficienza delle operazioni di rimozione.

Le iniziative private svolgono un ruolo cruciale nella rimozione dei detriti spaziali. Le aziende che operano in questo settore sviluppano tecnologie innovative, offrono servizi a prezzi competitivi e promuovono l’adozione di pratiche responsabili da parte di tutti gli operatori. È fondamentale che i governi e le agenzie spaziali supportino le iniziative private attraverso finanziamenti, incentivi e un quadro normativo chiaro e favorevole.

La rimozione dei detriti spaziali non è solo un imperativo ambientale, ma anche un’opportunità per stimolare la crescita economica e l’innovazione nel settore della space economy. Investire nella bonifica dell’orbita terrestre significa proteggere e valorizzare gli asset spaziali, aprire nuove prospettive per l’esplorazione spaziale e creare nuovi posti di lavoro. Affrontare questa sfida con determinazione e lungimiranza è essenziale per preservare l’accesso allo spazio per le generazioni future.

La strada verso un futuro sostenibile nello spazio richiede un impegno costante e una visione condivisa. Solo attraverso la collaborazione, l’innovazione e la responsabilità possiamo garantire che lo spazio rimanga un dominio di opportunità per tutti.

Riflessioni conclusive sulla space economy e i detriti spaziali

Nel contesto della space economy, la gestione dei detriti spaziali emerge come un aspetto cruciale per garantire la sostenibilità a lungo termine delle attività umane nello spazio. Una nozione base di space economy è che essa comprende tutte le attività economiche legate allo spazio, inclusi i servizi satellitari, la produzione di veicoli spaziali e l’esplorazione. Applicando questo concetto al tema dei detriti, vediamo che la loro rimozione può essere considerata un nuovo settore economico all’interno della space economy, con aziende specializzate nello sviluppo di tecnologie e servizi per la bonifica orbitale.

Un concetto più avanzato è quello della “circular space economy“, che mira a ridurre al minimo gli sprechi e a massimizzare il riutilizzo delle risorse nello spazio. In questo contesto, i detriti spaziali potrebbero essere visti non solo come un problema, ma anche come una fonte di materiali preziosi che possono essere riciclati e riutilizzati per la produzione di nuovi satelliti o di altre infrastrutture spaziali. Questa visione apre nuove prospettive per la sostenibilità e l’innovazione nella space economy.

L’accumulo di detriti spaziali non è solo una sfida tecnologica o legale, ma anche una questione etica. Abbiamo il dovere di proteggere l’ambiente spaziale per le generazioni future, garantendo che possano beneficiare delle opportunità che lo spazio offre senza essere ostacolate dai nostri errori del passato. È un invito a riflettere sul nostro ruolo come custodi dello spazio, e sulla necessità di adottare un approccio responsabile e sostenibile alle attività spaziali.

- Approfondimenti sul programma della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

- Pagina di Wikipedia che spiega la sindrome di Kessler, teorizzata negli anni '70.

- Dettagli sul test anti-satellite cinese del 2007 menzionato nell'articolo.

- Dettagli ufficiali sulla collisione Iridium-Cosmos del 2009, un evento chiave citato.